焦虑=抗压差=矫情。像把一整片雷雨都归咎给那朵最显眼的乌云。可临床里,我们更常见到的是——压力只是“导火索”,而不是整枚“爆竹”。真正让人心慌、手抖、夜不能寐的,是身体、思维与环境彼此牵扯、互相放大的那条隐形链条。焦虑本身并非敌人,它像家里的火警,遇到烟雾会响,提醒你“先安全”。问题在于,有些人的火警被调成了“过度灵敏模式”:一点点油烟都会引发整屋报警。与其责怪“厨艺不佳”,不如学会调节“灵敏度”,修复那条被拉得太紧的弦。

真正的根源在这里:不是单一压力,而是“警报系统阈值被上调”的多因失衡

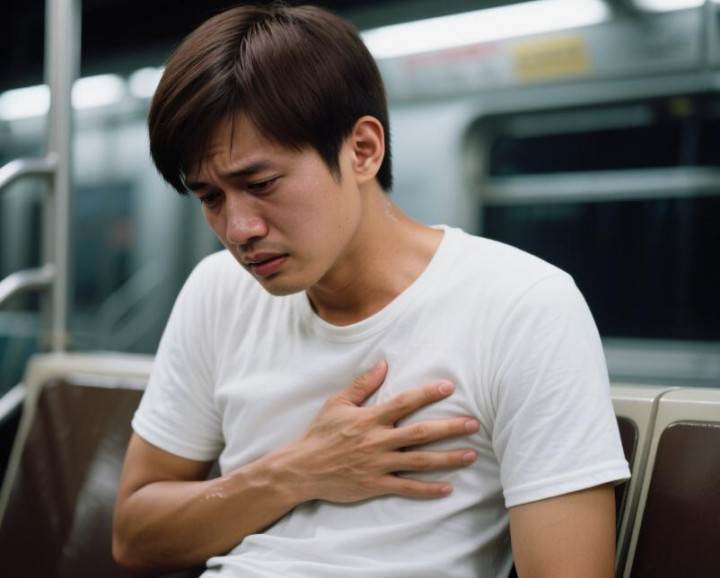

根源在哪里?在“系统”的失衡——这套系统同时受基因易感、早期经历、睡眠与节律、激素变化(如甲状腺、产后、更年期)、肠脑轴与低度炎症、咖啡因与酒精摄入、认知习惯(灾难化、过度控制)、以及长期不确定性与信息过载影响。它们像一个个旋钮,悄悄把你的“警报阈值”拧高。一旦被拧高,就形成了经典的“焦虑回路”:外界触发→身体感受(心悸、出汗、胸闷)→灾难化解释(“要出事了!”)→回避或查证(短暂安心)→大脑记住“回避=安全”,从而把灵敏度再往上拨。久而久之,哪怕是一条短信提示音,也能点燃一整夜的失眠。理解这一点很重要:你不是“玻璃心”,而是“系统过载”。修复之道不是“硬扛”,而是有步骤地把这些旋钮一一拧回去。

现实里的人与心:三幕普通生活,尽是回路细节

第一幕,年轻同事A:报告前两晚疯狂加班、浓咖啡续命,夜里多梦,白天心悸手抖。他以为“我抗压差”,其实是睡眠剥夺+咖啡因+自我苛责共同把阈值抬高。第二幕,中年女儿B:白天工作,晚上照护父母,消息群里永远爆炸,手机震动像“点火器”。她不是“脆弱”,她只是被“角色冲突+信息过载+长期担责”推着走,却从未学过设置界限。第三幕,新手妈妈C:产后激素波动、喂养不确定、碎片化睡眠,让她的警报器一直悬停在“高灵敏”。家人一句“别想太多”没能安慰,只让她更自责。看见了吗?焦虑并不挑人,它只是顺着生活的缝隙钻进来——而每个人,都有权学会把门关上。

走出回路:把“阈值”拧回来的四把小螺丝刀

第一把:身体层的“地基”——先把睡眠与节律稳住。固定起床时间比早睡更重要;白天见到自然光、晚间降低蓝光;减少咖啡因与酒精,把“兴奋加码”撤掉。每周三到四次中等强度运动,让身体释放“我很安全”的化学暗号。必要时学一招慢呼吸,像4-6-8那样缓慢吸气、停留、呼气,给迷走神经一次“刹车”。第二把:认知层的“镜片”——把“担心剧本”写出来,与证据对照:我在夸大吗?我忽略了什么?设置“担心时段”,把全天飘散的焦虑装进一个小盒子,训练大脑别随时弹窗。

第三把:行为层的“肌肉记忆”——从最轻微的触发开始做微量暴露,不再回避,让大脑学到“我面对它,也能安然无恙”。微目标是钥匙:从参加一次5分钟会议、坐在靠近门口的位置开始,循序递进。第四把:关系与专业支持——学会设定界限和求助,告诉家人“我需要被这样支持”;当症状持续两周以上、明显影响睡眠、食欲、工作或社交,或出现自伤想法,请立刻就医,及时联系当地急救电话或危机热线。药物与心理治疗并非“谁对谁错”,而是并肩作战:认知行为疗法帮助你拆回路,药物在医生评估下用于把“阈值”先稳住,让训练更容易奏效。

你不是“扛不住的人”,你只是太久没被教过如何调参。当你理解了“真正的根源在这里”——在那套可被训练、可被修复的系统上——你就不必再与自己为敌。愿你从今天起,把自责换成练习,把硬撑换成方法。焦虑不是对手,它更像一封迟到的安全提示。我们要做的,只是读懂它,然后把警报,调回恰到好处。

上网配资炒股,最好的配资平台,股票配资广东提示:文章来自网络,不代表本站观点。

- 上一篇:配资平台口碑不仅巧妙化解了媒体对其"断崖式衰老"的夸张描述

- 下一篇:没有了